Warning: Undefined variable $post in /var/www/vhosts/localhost/html/wp-content/themes/jnews-child/functions.php on line 130

Warning: Undefined array key 17 in /var/www/vhosts/localhost/html/wp-content/themes/jnews-child/functions.php on line 135

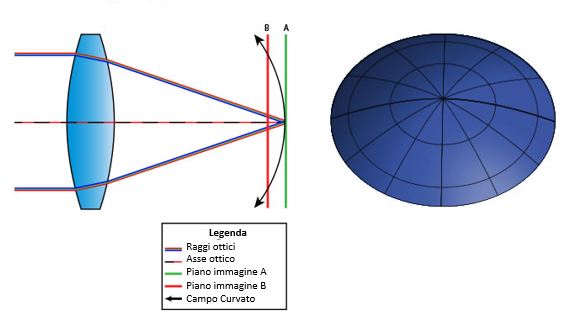

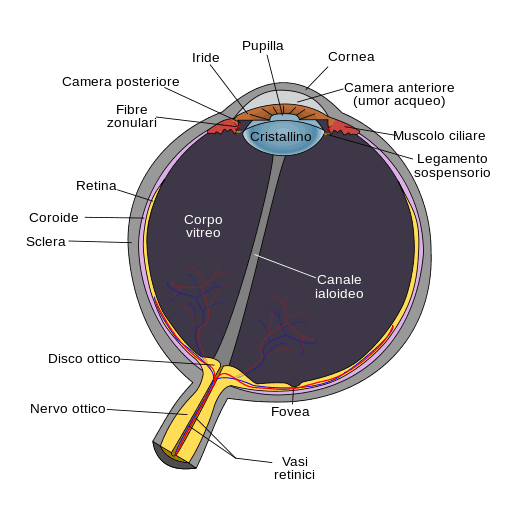

L’occhio umano presenta alcune somiglianze con la macchina fotografica (abbiamo fatto un parallelo tra occhio umano e fotocamera in questo articolo). L’occhio, volendo schematizzare al massimo, può essere visto essenzialmente come un contenitore a tenuta di luce contenuta all’interno della sclera, avente un sistema di lenti composto dalla cornea e dal cristallino che concentra i raggi di luce in entrata sulla retina posizionata nella parte posteriore del bulbo oculare, per formare un’immagine invertita. L’iride controlla la quantità di luce che entra nell’occhio: quando completamente aperta (poca luce), l’iride ha un diametro di circa 8 mm mentre in condizione di alta luminosità si riduce a circa 1,5mm. L’iride ha aperture equivalenti che variano da f/11 a f/2 ed una lunghezza focale di circa 16 mm. La retina comprende uno strato sottile di cellule contenenti i fotorecettori sensibili alla luce.

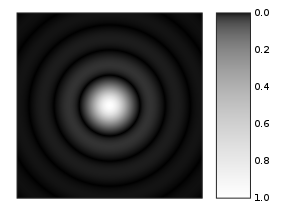

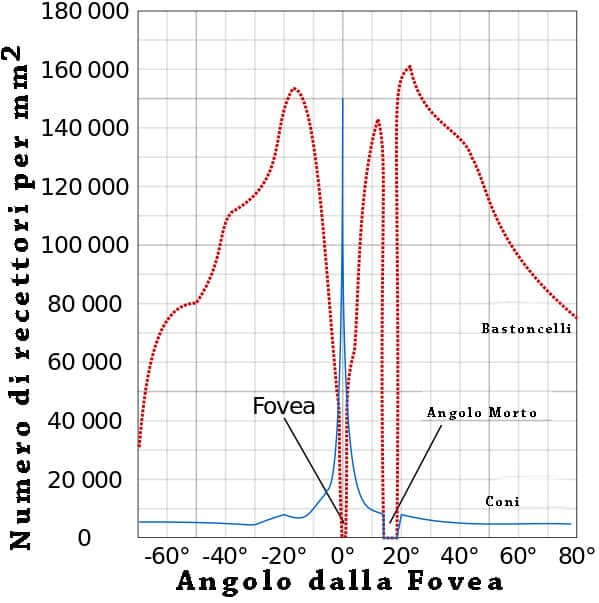

I segnali elettrici provenienti dai recettori sensibili alla luce sono trasmessi al cervello attraverso il nervo ottico. I recettori fotosensibili sono di due tipi (bastoncelli e coni) e sono distribuiti non uniformemente su tutta la retina, come mostrato nella Figura seguente. I bastoncelli sono sensibili a bassi livelli di luce (visione scotopica, visione notturna) mentre i coni sono sensibili agli alti livelli di luce (o fotopica, visione diurna). Inoltre, i coni sono responsabili della visione a colori e della percezione delle forme.

I meccanismi della visione che comportano l’organizzazione dei recettori, i modi complessi in cui i segnali vengono generati, organizzati, elaborati e trasmessi al cervello non verranno presi in analisi in questo articolo che vuole essere un’infarinatura generale di tutto ciò che a livello fisico può influire sulla fotografia. Ivi inclusa, quindi tutta una serie di fenomeni visivi che sono stati ampiamente studiati ed hanno una serie di conseguenze nella comprensione e nella valutazione dei sistemi fotografici “meccanici”.

L’occhio umano: adattamento al buio e alla luce

Quando si passa da un ambiente illuminato ad una stanza buia o poco illuminata, la stanza stessa ci appare istantaneamente buia. Dopo circa 30 minuti, però, il sistema visivo si adatta alla situazione, passando all’uso dei coni all’uso dei bastoncelli, permettendoci così di vedere al buio. Viceversa, nel passare da un ambiente buio ad uno particolarmente luminoso, l’occhio si adegua in circa 5 minuti, tornando ad usare i coni.

L’occhio umano: la luminanza

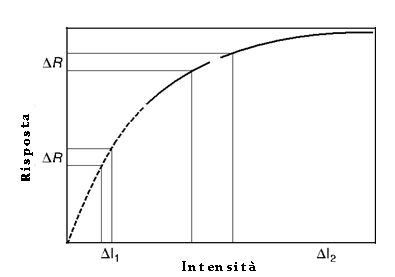

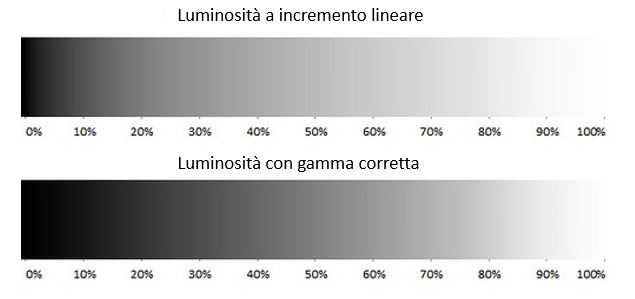

I cambiamenti di luminosità, ovvero la modifica della luminanza, sono gestiti in modo automatico dal nostro occhio che ne riduce drasticamente l’impatto. La risposta dell’occhio alla modifica della luminanza è governata dalla legge di Weber-Fechner: quando si ha a che fare con una grande variazione di luminanza, il rapporto tra la variazione di luminanza e la luminanza stessa è un valore costante pari a 0,01.

L’occhio umano: gli aspetti spaziali

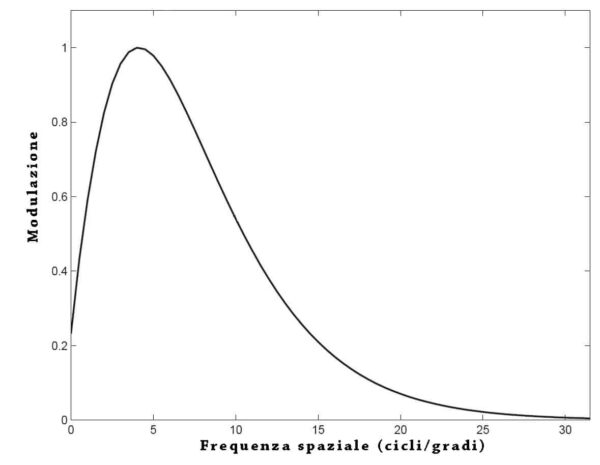

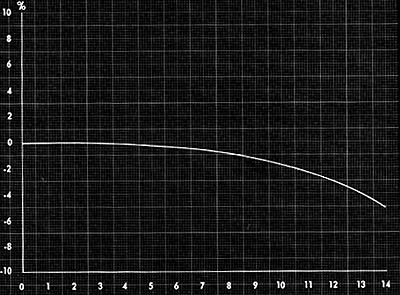

La capacità del sistema visivo umano di percepire e distinguere i dettagli è stata determinata in termini di sensibilità al contrasto (CSF – contrast sensitivity function). Il CSF è definito come la risposta al contrasto dove il contrasto (o la modulazione) è la differenza tra il minimo (Lmin) ed il massimo (Lmax) valore di luminanza dello stimolo visivo ricevuto dal nostro occhio diviso per la loro somma:

minima (Lmin) e massima (Lmax) luminanza dello stimolo divisa per la loro somma:

Un CSF tipico è rappresentato nel seguente grafico.

A causa della distribuzione di coni e bastoncelli sulla retina, il CSF per i colori sono diversi da quelli mostrati nel grafico qui sopra, con picchi più bassi e frequenze di taglio. Per la luminanza, il sistema visivo umano ha un picco di sensibilità al contrasto spaziale a circa 5 cicli per grado e tende a zero a circa 50 cicli per grado.

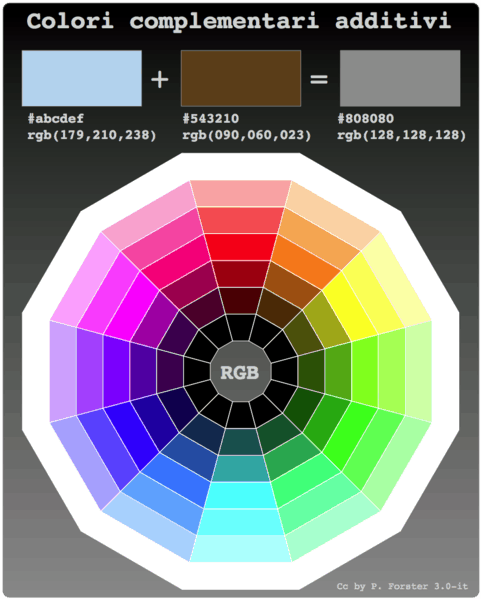

Luce bianca e miscele di colori

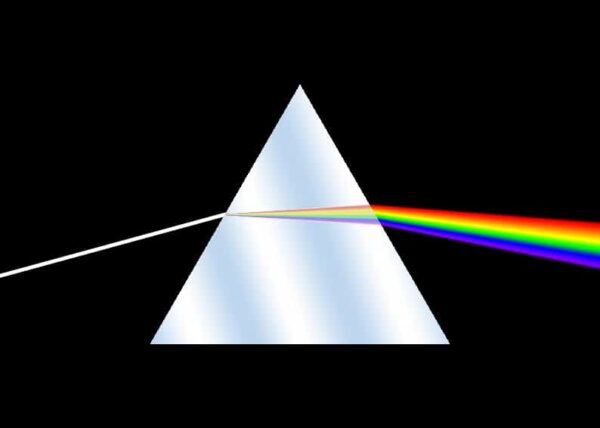

Più di trecento anni fa Newton scoprì come la luce solare può essere impiegata per produrre una varietà di tinte molto ampia facendola passare attraverso un prisma di vetro. Quando la luce solare passa attraverso un prisma, infatti, viene scomposta in una differente serie di bande che coprono i colori dell’arcobaleno. Al contrario, se si fanno passare tutti questi colori attraverso un prisma identico, si ottiene la ricombinazione in un unico fascio di luce bianca.

![By Peter Forster (Own work) [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons](https://www.fotografareindigitale.com/wp-content/uploads/2015/01/ComplYrb.png)